Come nasce il Canale Demaniale di Caluso

Il Canale Demaniale di Caluso è senza dubbio la più antica infrastruttura idraulica del Canavese.

La sua costruzione risale alla seconda metà del XVI secolo quando la monarchia francese deteneva parte delle terre della pianura piemontese e le sorti della guerra, che allora combatteva contro l’impero asburgico in Piemonte stavano volgendo nettamente a suo favore grazie anche all’opera del Maresciallo di Francia Charles de Cossé de Brissac, comandante delle truppe francesi al di qua delle Alpi, nominato governatore del re in Piemonte nel 1550.

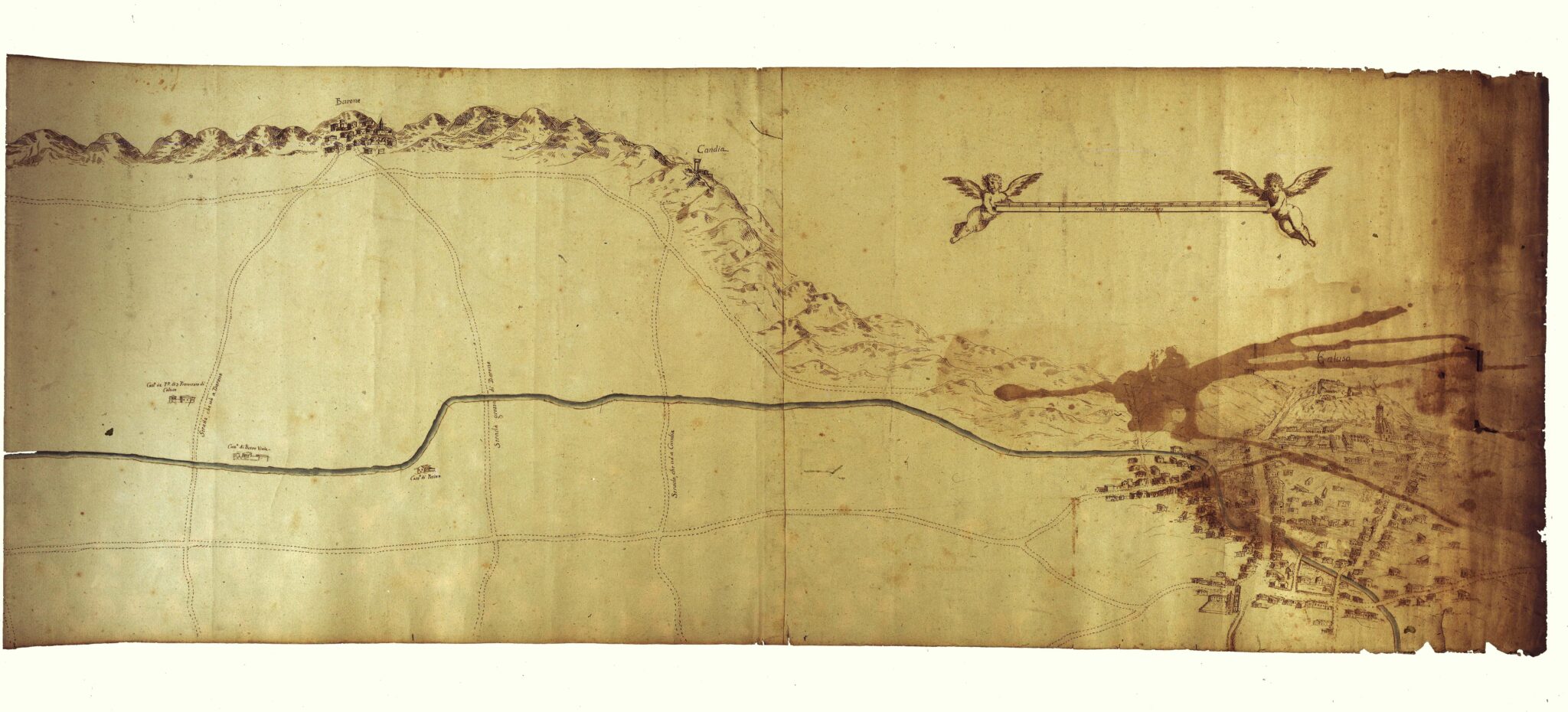

Nel 1556 Charles de Cossè acquistò da Flaminio Paleologo il Feudo di Caluso e decise la costruzione di un canale che portasse acqua dal torrente Orco al suo feudo per irrigare quella parte di territorio e per produrre forza motrice per alcuni mulini della zona. Egli ottenne da Enrico II re di Francia la concessione per derivare tale Canale dal fiume Orco e attraversare i territori di Castellamonte, Bairo, San Giorgio Canavese, Montalenghe, Orio, Barone, Caluso. Stipulò successivamente, apposite convenzioni con i comuni interessati.

Per la progettazione e l’esecuzione dell’opera venne dato incarico dal Maresciallo all’ingegner Francesco Orologi.

Il 3 aprile 1559, con il trattato di Cateau-Cambrèsis venne posto termine al conflitto franco asburgico e la Francia, sconfitta, dovette restituire le terre, tra cui Caluso. Il maresciallo Brissac dovette quindi riconoscere come suoi signori feudali gli antichi nemici e ad essi dovette rivolgersi per ottenere il riconoscimento dei diritti sui suoi possedimenti piemontesi.

L’8 febbraio 1560 Charles de Cossè – signore di Brissac, ottiene dal duca Emanuele Filiberto di Savoia la conferma della concessione d’acqua dal Torrente Orco per il Canale di Caluso e per il tratto che scorreva nel suo territorio, concesse la salvaguardia ducale in caso di usurpazione di acque irrigue introducendo un magistrato con poteri giurisdizionali.

Ai primi di giugno del 1560 il maresciallo Brissac tornò definitivamente in patria e nel 1562 preferì permutare il feudo di Caluso e con esso il canale omonimo con altre terre francesi della Casa di Mantova. Nell’atto di permuta guadagnò 5 volte quanto speso principalmente in virtù della costruzione del Canale di Caluso che aveva reso possibile lo sfruttamento delle acque per l’irrigazione e per la forza motrice di mulini.

Successivamente il Canale di Caluso detto anche “Bealera Brissacca” (in onore del Brissac) seguì le sorti del feudo Calusiese trovandosi quindi a scorrere in parte nel territorio del ducato monferrino e in parte in territorio sabaudo.

Il Canale passò in seguito alla Marchesa di Monferrato e, poco dopo, al Marchese Incisa, al Duca Vincenzo di Mantova, a Manlio e Giuseppe Valperga e, infine, ai Valperga Masino che lo cedettero al Regio Patrimonio Sabaudico nel XVII secolo.

La Bealera di Caluso assunse quindi un’importanza di rilievo per l’agricoltura del Canavese e del Piemonte.

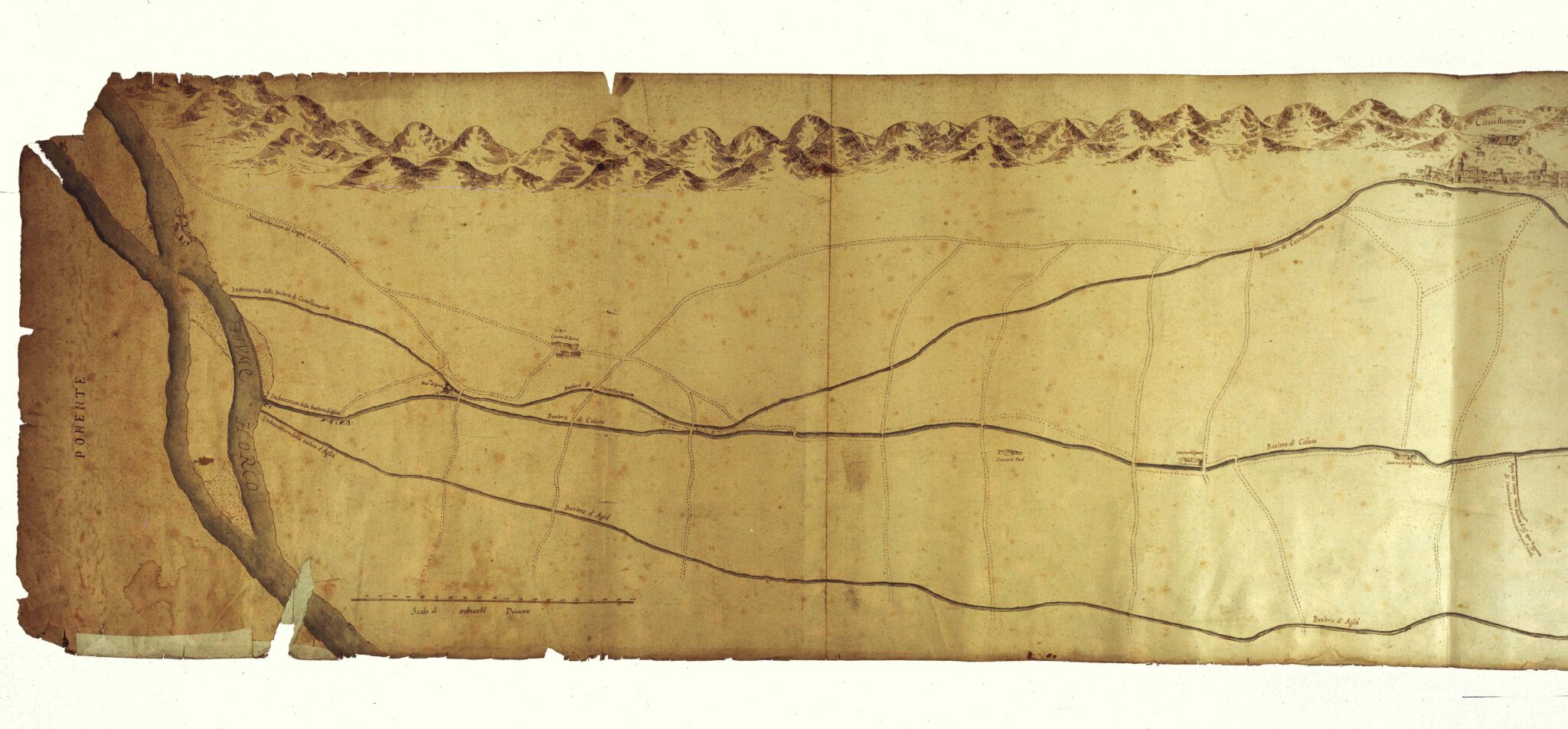

Durante il Settecento i lavori sul corso del Canale furono molti. Venero aboliti alcuni ponti canali lungo il suo percorso.

Nel 1764 il Canale di Caluso viene ampliato (opere realizzate da Arch Giacinto Bays ) per portare l’acqua al tenimento della Mandria dedicato all’allevamento di cavalli al servizio della Corte sabauda. Fu rettificata una parte dell’alveo e furono costruite due galleria sotterranee nel territorio di San Giorgio Canavese. La prima galleria denominata Bioleto, la seconda Fenoglio.

Nel 1767 venne allargato e allungato il corso del Canale fino alla Mandria di Chivasso con il “Regolatore della Mandria di Chivasso” e, in seguito, costruito il “Bocchetto” per inviare l’acqua a Rondissone e Verolengo. Venne, dunque, aumentata la portata del Canale.

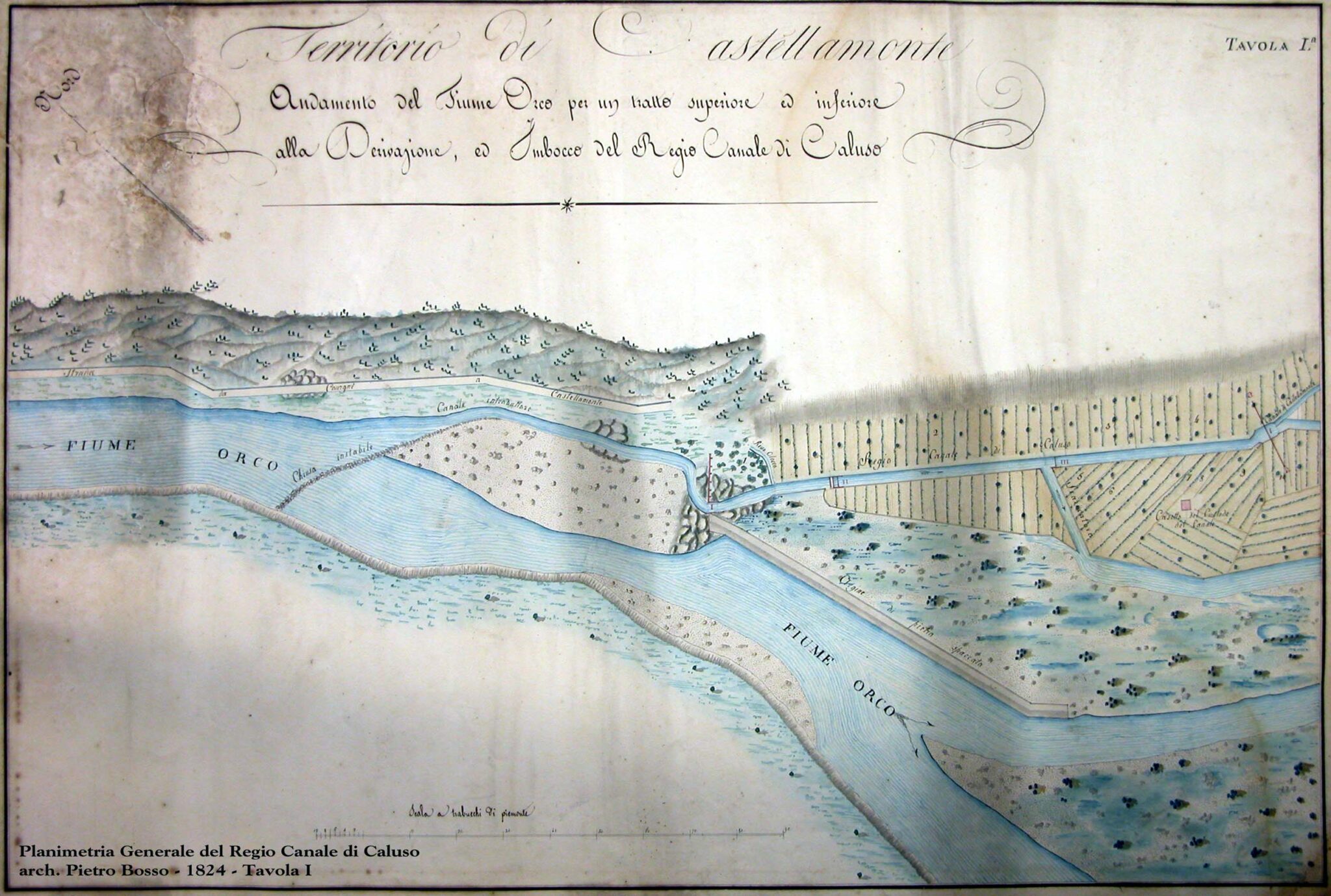

Nel 1781 vene regolata l’imboccatura del Canale con il rifacimento dello sbarramento in pietra sull’Orco e trasportata più a monte in corrispondenza della Bealera di Castellamonte già esistente.

Il XVIII secolo è, dunque, un momento di grandi trasformazioni soprattutto dovute alle grandi richieste dei vari comuni, o dei privati, interessati dal corso del Canale. Si trattava, oltre a necessità irrigue, di necessità produttive di nuovi mulini da canapa, fucine per la lavorazione del ferro, manifatture di cotone e seta. Questo fenomeno è soprattutto riscontrabile nel periodo tra il 1786 e il 1789.

L’ingegnere Ignazio Michela che documenta tali richieste, segnala la trasformazione delle forme delle bocchette per avere una maggiore portata d’acqua (che venne poi regolamentata nel periodo di Carlo Alberto i cui il Regio Demanio, proprietario del Canale, introdusse un’unità di misura legale e controllabile).

Dalla relazione dello stesso si evince che sul Canale si contavano 53 ponti (di cui 23 in muratura) e 22 ruote di mulini o filatoi che usufruivano della forza motrice dell’acqua. Le migliorie apportate al corso e alla portata del Canale proseguirono fino all’inizio del XIX secolo.

Nel periodo napoleonico il Canale fu affittato alla Società Pastorale che già gestiva la Mandria di Chivasso. Tale società apportò migliorie al Canale tra cui la costruzione di un grande argine in pietra spaccata e, nel medesimo periodo, la costruzione di un ponte in ferro sospeso nei pressi di San Giorgio, uno tra i primi ponti sospesi in Italia.

Nel 1818 il Canale ritornò in proprietà all’Amministrazione Statale fino al 1865. nel frattempo i proprietari agricoli della zona ottennero particolari concessioni per gli usi del Canale, essendosi riuniti in primi consorzi locali. In questo periodo il Canale fu affittato all’avvocato Ferrerò fino al 1883. a partire da questo momento sino alla seconda metà del ‘900, venne dato in concessione al Consorzio Conduttore del Canale di Caluso. Si trattava di un consorzio che aveva unificato tutti quelli precedentemente esistenti, e li aveva comunque mantenuti come consorzi secondari.

Dal 1884 il Canale è stato concesso in gestione al Consorzio Conduttore del Canale Demaniale di Caluso.

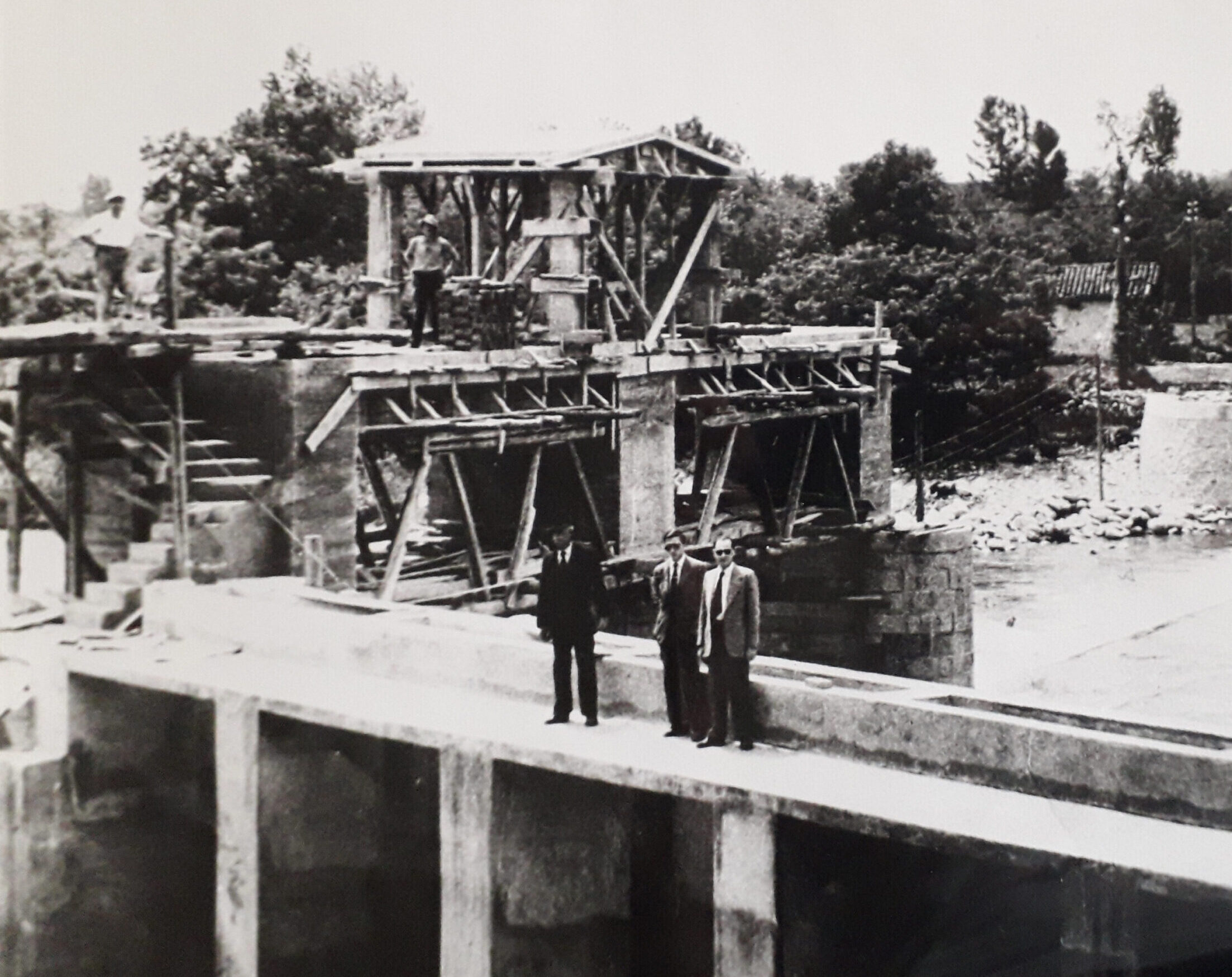

Negli anni 1949 e 1950 venne realizzata la costruzione della diga di derivazione dal torrente Orco che sostituiva quella antica di fine ‘700 e prevedeva l’unificazione delle prese della Roggia di Castellamonte e della roggia di Agliè insieme al Canale di Caluso.

Dal 1980 in virtù della Legge 984 del 27 dicembre 1977 la titolarità dell’alveo è stata trasferita alla Regione Piemonte che con atto del 19 dicembre 1980 lo ha dato in gestione al Consorzio stesso.

Una cosa è certa, il Canale di Caluso esiste ancora oggi, si è tramandato fino ai giorni nostri, si è esteso e può raccontare la storia del passato.

Dal XVI secolo infatti è passato di mano in mano e ha permesso lo svilupparsi di attività agricole, zootecniche ed economiche assumendo un ruolo fondamentale nel far consolidare un comprensorio irriguo ad alto reddito.

La conferma di questo ruolo si ha nel fatto che l’oncia di Caluso (prima 20 l/sec oggi 24 l/sec) fu adottata come unità di misura per la distribuzione delle acque negli altri canali fino al 1837 quando si consolidò il modulo Albertino, nuova misura legale inserita nel sistema metrico decimale.

Dal 2002 al 2006, a seguito dei lavori per la realizzazione della TAV, Rete Ferroviaria Italiana ha realizzato quale opera compensativa per le interferenze con la rete irrigua, il Canale Scolmatore del Canale Demaniale di Caluso.

Detto canale, che confluisce nella Dora Baltea nel Comune di Mazzè e ha una lunghezza complessiva di circa 4 km, è stato riconosciuto con la deliberazione della Giunta Regionale n. 60-5048 del 28/12/2006 come “manufatto accessorio, e di servizio, di pertinenza del Canale di Caluso”, portando così l’effettiva lunghezza dell’intero canale a 32 km.

Il Consorzio, che dal 2005 ha assunto il nome di Consorzio dei Canali del Canavese con lo scopo di poter giungere ad un accordo per inserire all’interno della gestione altri Canali, nel 2019 è ritornato, con modifica statutaria al nome che ne ha segnato la storia ossia Consorzio del Canale Demaniale di Caluso.

Ma se la storia ritorna nel nome, il tempo ha evoluto l’utilizzo delle acque derivate dal Torrente Orco nel Canale che ad oggi sono usate sempre con prevalenza a scopo irriguo ma con l’installazione di 13 centrali idroelettriche ad acqua fluente per la produzione di “energia pulita da fonti rinnovabili” con una potenza complessiva installata di circa 5.000 kW e 1 impianto di forza motrice ad oggi ancora in funzione.

Revisione a cura del Dott. Aldo ACTIS CAPORALE – Presidente dell’Associazione Culturale “Le Purtasse” di Caluso.